«Так, это помещение для персонала в Бостонском институте современного искусства», — говорит за кадром Иосиф Бакштейн, начиная съемку документации выставки «Между весной и летом. Советское концептуальное искусство в эру позднего коммунизма» в ноябре 1990 года. «То, что я хочу показать, иллюстрирует простой факт того, что везде не хватает помещений. Теснота, как бы сказать, чудовищная». Эти тридцать секунд служат эпилогом к полуторачасовой записи, которая по своей композиции и содержанию могла бы быть фильмом, будь у автора желание ее так назвать. Субъективные видеозарисовки в своей увлекательности превосходят голую необходимость видеоархива. Камера ловит бесчисленное количество выразительных микросюжетов, которые выдают переживания и надежды, сомнения, восторги и страхи попадающих в кадр участников художественной жизни.

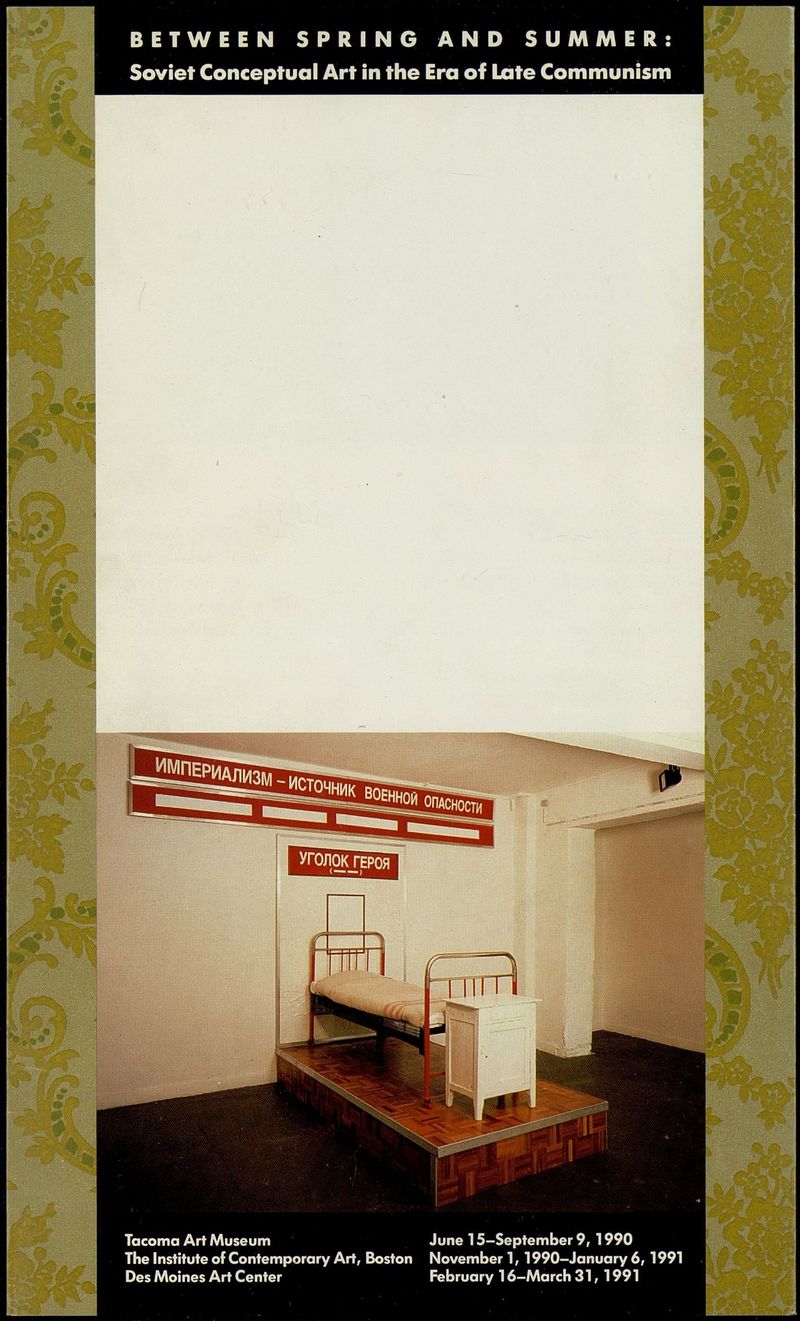

Выставка «Между весной и летом» была задумана как часть культурного фестиваля, сопровождающего спортивное мероприятие («Игры доброй воли»), проходившего в Сиэтле как праздник дружбы и мира между бывшими участниками холодной войны. В 1990 году они проводились во второй раз — и впервые в США. Музей в Такоме (город в пятидесяти километрах от Сиэтла) пригласил куратора Давида Росса, бывавшего до этого в Москве, подготовить выставку современного советского искусства. Росс — директор бостонского Института современного искусства (ICA) — пригласил к участию в проекте своего заместителя Элизабет Сассман, а также двух русских кураторов: Маргариту Тупицыну и Иосифа Бакштейна. Выставка собиралась в Такоме летом 1990 года, после чего отправлялась на Восточное побережье в Бостон, а оттуда в Де-Мойн в штате Айова в 1991 году.

Тупицына с середины 1970-х годов жила, училась и работала в США, и потому хорошо представляла современный американский академический дискурс; Бакштейн был близким другом многих художников и жил в Москве, и потому лучше понимал внутреннюю динамику происходящих в Москве и Петербурге культурных дискуссий. Некоторые художники отправились в Такому, некоторые — в Бостон, Бакштейн присутствовал со своей камерой и там, и там, снимая все подряд, но именно бостонская пленка стала неожиданным по своей выразительности кино.

В фильме нет запланированного сюжета: он складывается сам собой, с течением времени. Формально запись состоит из разрозненных сцен, крупных и близких планов, случайных разговоров и встреч.

Вот Бакштейн непрерывно снимает художника и архитектора Александра Бродского в течение двадцати секунд, пока тот прилаживает свою конструкцию из камуфляжной сетки на лестничных перилах. «Ты больше интересных сцен снимай, больше!» — говорит Бродский Бакштейну. «Больше?» — недоуменно спрашивает Бакштейн, не понимая, что Бродский имеет в виду.

Целую минуту он снимает, как американка замазывает стену шпателем. «Хочу показать советскому зрителю, как работают настоящие американские рабочие… и работницы», — объясняет Бакштейн кому-то за кадром, явно следуя логике советского производственного кино.

Из этого же канона утопическая сцена коммунального обеда. Звенит звонок, созывающий всех за стол. «Обед!» — сообщает кто-то Бакштейну.

— Куда? Обед?

— Да, обед!

Бакштейн поднимается на лифте, заходит в комнату, в которой за длинным столом сидит десяток людей, на столе стоит ящик пива, едят суп из картонных стаканов. Все радуются, видя Бакштейна и его камеру. “Here he comes!”, аплодисменты. Камера находит Бродского.

— Как суп, товарищ начальник?

— Отличный! Очень грамотный супчик.

— Из пакетика супчик?

— Очень хороший супчик.

— Я тогда покушаю, а потом снова чего-нибудь…

Бакштейн ставит камеру на стол, объектив заслоняет двухлитровая бутылка кока-колы — сложно представить, что это не специально, кадр предельно символичен. За кадром звучит довольное мычание Бакштейна от вкусной еды, американцы бросают обеспокоенные взгляды на работающую камеру и на русских. Сами русские в это время обсуждают влияние острой тайской кухни на пищеварение, разговор, по собственным словам Бродского, «не к столу».

Иногда фильм превращается в «медленное кино»: минуты проходят в оцепенении, запечатлевая монотонный процесс монтажа или шумную вечеринку открытия, камера медленно скользит мимо напряженных людей, многим из которых некомфортно от ее взгляда.

Ключевой момент — встреча с Ильей Кабаковым, уже международной звездой, чьи большие персональные музейные выставки прошли в Швейцарии, Германии и США. Кабаков уже поучаствовал в «Магах Земли» Жан-Юбера Мартена, а через год будет одним из семи художников, определяющих инсталляцию как жанр в «Дислокациях» Роберта Сторра в MoMA в Нью-Йорке. Кабаков заходит на готовящуюся выставку в верхней одежде и тут же обращает внимание на технику в руках Бакштейна:

— Маленькая такая.

— Так у тебя точно такая же.

— Нет, у меня больше.

— Нет, у тебя точно такая же камера, с маленькими кассетами.

— Да? Да, с маленькими, но…

— Но что? Ты вспомни просто, точно такая же.

— У тебя на ладонь, а у меня…

— Тебе кажется, то же самое, да. Та, что я видел в Вашингтоне, — точно такая же. Просто по-другому расположена батарейка, сбоку.

— Да, сбоку, она толще кажется.

— Ну она толще.

— Хотя на самом деле она та же самая.

Тут же, не делая паузы, Бакштейн спрашивает:

— Ну ты считаешь, что это неплохая экспозиция?

— Замечательная.

— По-моему, очень хорошая. Вот работа «Детское» [Елены Елагиной], по-моему, очень выразительная. Неплохо, по-моему.

— Нормально, да.

Быстро меняя регистры, переходя с бытового языка на теоретический, Бакштейн и Кабаков начинают живо обсуждать уже построенную инсталляцию Кабакова «Шестнадцать веревок»: темную комнату, в которой висят веревки с привязанными к ним кусочкам мусора и написанными на бумажках обрывками разговоров — словесными деталями коммунального быта. Увидеть происходящее внутри можно, только воспользовавшись фонариком, которые положат рядом.

— В общем, никто туда не пойдет, — разочарованно произносит Кабаков.

— Ты думаешь? — отвечает Бакштейн.

— А может и пойдут, — передумывает художник.

— Ну а будут эти фонарики?

— Фонарики будут… С фонариками пойдут, да?

— Если положить вот на этот столик несколько фонариков, то, мне кажется, пойдут.

— Может пойдут.

— Да, могут пойти.

Художник и куратор подбадривают друг друга, убеждая в правильности уже принятых решений. Кабаков объясняет смысл пространственного решения работы:

— Получается помещение, в которое надо войти, но войти нельзя, потому что куча мусора висит. Игра в этом. Дверь — это символ входа. Но войти нельзя, потому что там кто-то живет уже. Коллективная жизнь. Входите, но входить нельзя. Нормально.

Разговор быстро становится совсем абстрактным.

— Все вообще неплохо, — говорит Бакштейн.

— Ну вообще, жизнь удалась, — подводит итог Кабаков.

— Ты считаешь? В каком смысле?

— Нет, это такое выражение есть. Есть два вот таких многозначных, емких выражения, которые могут покрыть практически весь универсум бытия. Это два таких выражения: первое — это «жизнь удалась», а второе — «на склад».

— Да? — обескураженно повторяет несколько раз Бакштейн: в их сообществе не принято спорить, любое размышление необходимо поддержать и развить, у них царит дискурсивное пространство свободы. — Кого или что?

— «На склад». Ну я говорю, это настолько полное всеобъемлющее понятие. «Жизнь удалась» — это можно сразу понять, что все погибло и пропало, а с другой стороны — плевать на это. Что значит «жизнь удалась»? Это бессмысленная фраза. Как она может, собственно, удастся. «Пообедал? Ну и хуй с тобой. Пошли домой».

— То есть никак не фиксируется состояние. Движется, и не фиксируется.

— Да. Никакого смысла конкретно нет.

— Смысл — это специальное усилие по внесению смысла.

— С другой стороны, это очень контактная фраза, поскольку как бы [означает] «ну и пошел ты на хуй», в этом смысле. То есть «Как жизнь?». Ведь, в сущности, многие приветствия, «окей» или «олрайт», значат «ну и хуй с ним». Спросил? Ну и иди своей дорогой. Огромное количество выражений — это защита человека от других. «Все хорошо?» — «Изумительно!». Это есть форма, так сказать, «я вижу тебя, до свидания»; «какое твое дело, как я живу». Мне кажется, то же самое здесь.

— Эта выставка — она подтверждает или опровергает это наблюдение?

— Что именно?

— Ну вот там, «пошли дальше».

— «Пошли дальше», да, все мимоходом.

— Ощущение такое.

— Проездом. Проехали. Нигде нет ни истины, ни смысла. Полного, окончательного смысла. Туризм.

Кабаков формулирует один из основных постмодернистских принципов, отказ от абсолютных значений и универсальных принципов. Бакштейн пытается уточнить:

— Ну хорошо, если смысл — это процедура внесения смысла во что-то...

— Нет-нет, дело в том, что смысл вообще знать невозможно. Но здесь проделан трюк: «не в этом месте». То есть не отрицается смысл вообще, но просто не ищите его именно в этом месте. В то время как модернизм является наведением фокуса на какое-то место, где, считается, «истина как раз находится в этом месте».

Кабаков уверенно оперирует понятиями из современной модной философии. Камера наводит фокус на его лицо. «Модернизм» и «постмодернизм», «структурализм» и «научность» — художник получает видимое удовольствия от жонглирования терминами. Он приходит к описанию выставки:

— Так и с этой выставкой. Она изумительна. Но на нее не надо смотреть, ни на отдельные объекты, ни на общую концепцию; вообще на нее не надо смотреть.

— Это совершенно новый тип выставок, — ликует Бакштейн. — Их совершенно не обязательно смотреть, собственно, как и наши тексты — их совершенно не обязательно читать. Это текст, который действует своими внетекстовыми обстоятельствами.

— Он действует самим фактом своего существования, без факта существования никакой текст невозможен и не читается, если можно так сказать.

— Но он есть, все-таки текст есть. Есть какая-то его энергия, есть возможность войти в пространство текста.

— Мало того, он есть перебирание возможностей истины. Но в нем заведомо заключена мысль, что от перебирания ничего не изменится. Но само перебирание — очень важное занятие.

— Но наши тексты, о которых мы сегодня говорили, они устроены все-таки немножко по-другому… Все-таки что?

Кабаков устало улыбается и заканчивает разговор: «Мы сейчас идем ужинать, я потом… Я вдруг вспомнил, что нас ждут».

Вечер открытия. Бакштейн здоровается с друзьями и коллегами, те подтрунивают над его камерой, камера — все так же важнейшее действующее лицо. Сотрудник института спрашивает Бакштейна, есть ли у него разрешение на съемку. «Я куратор этой выставки!» — «А, все в порядке тогда…», — смущенно произносит молодой человек. Какие-то девушки смеются.

Бакштейн сталкивается с Тупицыной и ее мужем, Виктором. Тупицына насмешливо обращается к Бакштейну:

— Вертов? Вы Вертов? — в эти годы она начинает профессионально исследовать роль фотографии и фотомонтажа в советском авангарде.

Бакштейн торжествует:

— Я просто какой-то Дзига Вертов!

— Вы Дзига!

— Отъебись со своей камерой, сука! — шутливо произносит кто-то за кадром, кажется, Виктор.

— Здравствуйте, товарищ Вертов. Я вас упомянула в своей последней статье о фотомонтаже, — хвастается Тупицына.

— Да вы что?! За что? — смущается Бакштейн.

— Вертова! Не вас, — пренебрежительно бросает на прощание Тупицына, и они с мужем уходят.

Бакштейн передает кому-то камеру, после чего знакомится и начинает что-то увлеченно обсуждать с пришедшим на открытие художником Нам Джун Пайком. Бакштейн смущается и просит выключить камеру. Позже художники собираются в подсобном помещении. Художница Ирина Нахова хвалит стиль Тупицыной. Бакштейн сообщает возбужденно:

— Там сейчас стоит Кабаков, беседует с Нам Джун Пайком. Не хочешь познакомиться с Нам Джун Пайком?

— Пайк… — неуверенно повторяет Нахова.

— Он, оказывается, кореец, — сообщает Бакштейн.

— Слушай, это он?! — Нахова поражена. — Я была всегда уверена, что это баба. Вот откуда у меня была уверенность, что это женщина? Я была полностью уверена, что это баба! Просто у меня не было никогда сомнений, что это женщина.

— Ну он похож на женщину, кстати, — отвечает кто-то.

— Он такой, немного гермафродитический, — подтверждает Бакштейн.

— Более того, его работы, мне кажется, это женственные работы, — продолжает Нахова. — С телевизорами — такое ощущение, что эти работы дама сделала. Не знаю почему.

Внезапно она спохватывается, достает из сумки пачку приглашений на свою грядущую персональную выставку в галерее Филлис Кайнд в Нью-Йорке и раздает всем присутствующим.

В подсобное помещение заходит Энн, по-видимому, сотрудница института. «Здесь на открытиях всегда такое количество людей?» — на неуверенном английском спрашивает у нее Бакштейн. Тупицына повторяет его вопрос с чистейшим американским акцентом, но сотрудница уже начала отвечать: «Нет, это очень, очень хорошая аудитория. Я работаю здесь только начиная с выставки Мэпплторпа, но, по-видимому, это очень хорошее количество людей, лучше, чем обычно». На прощание она произносит: You should pat yourself on the back. Тупицына переводит Бакштейну:

— Она говорит, погладьте себя по спинке.

— В смысле, что это значит?

— Это значит «хороший мальчик».

— Кто хороший? Я хороший? Потому что что?

— Мальчик.

— Выставка что ли хорошая?.. — вопрос Бакштейна остается без ответа, собравшиеся возвращаются к обсуждению выставки Наховой.

Снова шум открытия. В какой-то момент Бакштейна замечает Эндрю Соломон, журналист, который приехал в Москву в 1988 году, чтобы освещать аукцион «Сотбис» — а в результате подружился с художниками и написал о своих приключениях в Советском Союзе книгу The Irony Tower, которая будет опубликована в Нью-Йорке в следующем 1991 году. В ноябре 1990-го он снова в США и рад видеть Иосифа: он картинно вскидывает руки и произносит торжественно, и почему-то с русским акцентом “How are you?”, после чего представляет Бакштейну свою подругу Кэтрин и спрашивает у него новый московский номер художников Константина и Ларисы Звездочетовых. В будущем Звездочетов будет редактором перевода его книги на русский.

В музейном магазине помимо каталога открывающейся выставки, ставшего впоследствии важнейшим источником для историков искусства, продается каталог выставки Кабакова «Десять персонажей» в галерее Рональда Фельдмана в Нью-Йорке (показанной также в Лондоне и Цюрихе), каталог выставки о русском конструктивизме в университетском музее в Сиэтле и Центре искусств Уокера в Миннеаполисе, а также мемуары Андрея Сахарова. 1990 год — разгар русского бума.

На следующий день Бакштейн долгим планом снимает работы на выставке.

— Снимай «Работу», — указывает Елена Елагина.

— Какую работу?

— Она правда очень знаменитая, эта вещь.

Камера проскакивает мимо огромной желтой панели, сделанной группой «Инспекция “Медицинская герменевтика”», на которой написано слово «Работа». Перед холстом стоит направленная на него нагревательная установка, являющаяся частью произведения.

— Какая? — Бакштейн не понимает.

— Эта вещь — в отражении видно, что Елагина показывает на «Работу» рукой. — Ну, она, видишь, во всех газетах печатается.

— Да, — говорит Бакштейн и не переводит взгляд камеры.

Вместо этого он наводит ее на камуфляжную сетку, которую в самом начале натягивал Бродский. «Ну это хуйня вот эта», — произносит Бакштейн. «Тихо-тихо!» — одергивает его Елагина. «Да, это неудачная, конечно, работа», — высказывает Бакштейн неожиданно критическое мнение, при этом соглашаясь как будто с чьим-то высказанным ранее мнением.

Идут дальше.

— Давай объяснения, — предлагает Елена Елагина.

— Это работа Комара и Меламида.

— Это их зал.

— Да, это их зал.

Происходит «называние» произведений искусства. Фигуры авторов достаточно, чтобы определить положение их работ в мире.

Камера снимает телевизор, на котором показывается фильм о «Коллективных действиях». В фильме Бакштейн идет через Киевогорское поле и рассказывает по-английски о его значении для художественного сообщества: оно является «символом независимости неофициального искусства». Бакштейн в Бостоне переснимает на ручную камеру свое высказывание, записанное в России для американской выставки; происходит «нанизывание» локаций, опоясывание пространства, фигура Бакштейна распадается и приобретает характер вездесущности.

Бакштейн наводит камеру на «Палец» Андрея Монастырского. «Монастырский — Хэнсген», произносит Елагина.

— Это работа Монастырского и Хэнсген? — спрашивает Бакштейн, куратор выставки.

— Да.

— Действительно, да?

— Действительно.

— Их обоих, да?

— Их обоих.

— Сейчас покажем лейбл.

— Лейбл крупным планом.

Камера наводится на экспликацию, на ней указано имя одного Андрея Монастырского. Кадр прерывается.

Бакштейн и Елагина идут дальше. В инсталляции Кабакова ходят зрители с фонариками. «Видно что-нибудь?» — спрашивает Елагина. Скажи: «Это комната Кабакова». Бакштейн послушно повторяет: «Это комната Кабакова».

Следующий кадр, следующая работа. Елагина за кадром произносит: «Он хотел, чтобы на этикеточке была ее фамилия, а ее нет. Рита еще говорила, “снимай”. Что снимать-то? Он же будет в ярости». Очевидно, речь идет о Монастырском и Сабине Хэнсген. И действительно, Монастырский впоследствии критиковал Бакштейна за то, что его указания не были выполнены (см. диалог Монастырского и Игоря Макаревича в видеоархиве Игоря Макаревича в архиве Музея «Гараж», IM-2-3-V7414).

Бакштейн замечает стоящего в дверях Сергея Бугаева (Африку) с Иреной Куксенайте. После съемок в главной роли в ставшем культовым фильме Сергея Соловьева «Асса» Бугаев-Африка — звезда СССР. Он стильно выглядит: на нем укороченный костюм, белая рубашка в крупный красный горох и бейсболка с логотипом ICA. Его работа на выставке — посвящение члену «Медицинской герменевтики» Сергею Ануфриеву: алтарь с его изображениями в выставочном зале и баннер, повешенный на здание института. На баннере напечатан портрет Ануфриева в профиль, сопровожденный надписью Anufriev does exist, Anufriev did exist, Anufriev will exist: парафраз лозунга о вечно живом Ленине, пропаганда, превращенная в рекламу модного художника.

— Серюнь, вы уходите? — обращается к нему Бакштейн.

Африка спрашивает, куда ушла Маргарита Тупицына, а затем обращает внимание на инсталляцию «Медицинской герменевтики», состоящую из новогодних елок, вокруг которых мягкие игрушки в белых ангельских (или больничных) одеждах водят хоровод:

— Интересно, что будет происходить с инсталляцией «Медгерменевтики» «Елочки»?

— Я думаю, мы их продадим, — полунасмешливо отвечает Бакштейн.

— Думаешь?

— Конечно.

— Кому?

— Что ж ты, думаешь, нет желающих?

— Русскому музею, — предлагает Елагина.

— Разве что, — скептично произносит Африка.

— Ты не можешь нам для съемки дать какой-нибудь комментарий к этой экспозиции? — просит Бакштейн.

— Давай, — отвечает Африка и произносит речь. «Вот здесь, в этой части Института современного искусства в Бостоне расположилась наиболее приятная часть экспозиции. Она состоит из нескольких работ группы “Медицинская Герменевтика”».

Африка — питерский художник. Традиционно неофициальные художники Москвы и Петербурга плохо понимали друг друга. Питерцы были моднее и чувственней, москвичи — умнее и концептуальней. Питерцы играли в рок-группах, москвичи публиковали книги. Москвичи пили, питерцы употребляли наркотики. Члены «Медицинской герменевтики», в первую очередь Павел Пепперштейн и Сергей Ануфриев, были учениками Монастырского и продолжателями московской концептуалистской традиции, но близко подружились с Африкой; Африка был продолжателем дела Тимура Новикова, но близко сошелся с Ануфриевым и Пепперштейном. Все трое скептично относятся к индустрии современного искусства.

Африка ходит вокруг инсталляций «медгерменевтов» и произносит речь про «замечательнейшие работы», «уникальные составные элементы» и «психоделическую содержательность». Он, не смущаясь, трогает работы, читает их названия на экспликациях, его очень плохо слышно.

— Самое мощное, конечно, что здесь весь период работы выставки продолжает работать нагревательная установка. Хотя не очень понятно, что она греет. Вот она греет «Работу», — Африка трогает теплую поверхность рукой. – «Работа» довольно горячая. И она согревает также наши сердца своим нелепым видом.

Африка продолжает говорить, подходит к огнетушителю и берет его в руки:

— Я очень люблю обращать внимание на невидимые части всякой инсталляции. Вот, например, такой баллончик, или, как его здесь уже называют, «мой друг». «Действующая модель». Это присутствующий постоянно посланник.

Бакштейну надоедает паясничание Африки: «Окей, спасибо!»

Сцена на улице. Бакштейн спрашивает у Ирены Куксенайте, актрисы и жены Африки, что она думает о выставке. Она не в настроении и жалуется на состоявшуюся в этот день встречу со славистами, по-видимому, в Гарварде: «Самое хуевое заведение, которое я видела когда-либо». И тут же критикует местную фауну: «Толстые жирные белки, ни к чему не приспособленные. Зажравшиеся капиталистические белки, которые больше похожи на отожравшихся крыс. Наши — рыженькие красавицы! Что там говорить».

Африка хвастается покупкой: новый фильм Дэвида Линча «Индустриальная симфония № 1» и кассеты с тибетской музыкой. Ирена спрашивает его, не было ли там «Диких сердцем», но Африка либо не слышит, либо игнорирует вопрос.

Бакштейн возвращается к съемке работ. В кадре произведения Тимура Новикова, Сергея Мироненко, Александра Бродского и Ильи Уткина. «Но вообще я уже это снимал». Они с Елагиной поднимаются на второй этаж. Бакштейн отдает Елагиной камеру и заходит в кадр. Елагина представляет его: «Вот наш куратор. Иосиф Маркович, скажите пару слов». Бакштейн указывает на стоящую рядом с ним инсталляцию в виде башенки с крышей:

— Это работа Кости Звездочетова. Илья Иосифович [Кабаков], ее когда увидел, прям запрыгал от радости. Сказал: «Вот, настоящее искусство». А я говорю: «Действительно, настоящее искусство. Звездочетов — наш главный гений». На чем мы и порешили с Ильей Иосифовичем.

— Теперь скажи пару слов о Ларисе Звездочетовой, — просит Елагина, указывая на инсталляцию, состоящую из советского ковра и двух стульев.

— Это наш второй гений, Лариса Звездочетова. Работа хороша тем, что садишься задницей на искусство. Это главный ее смысл.

Бакштейн идет дальше, к другой работе Константина Звездочетова, состоящей из двери, к ней прикреплена полочка с перекладиной, на полочке лежит яблоко, а на перекладине висит рушник.

— Это что-то настолько малопонятное, что даже трудно комментировать. Хотя мне лично кажется, что Костины работы тем хороши, что они абсолютно неинтерпретируемы, но при этом как будто абсолютно достоверны, объектны. То есть образ виден, но совершенно не наблюдаем и не интерпретируем.

На самом деле эта инсталляция Звездочетова относилась к серии работ, иллюстрирующих три главных правила архитектуры, сформулированных Витрувием: «польза, прочность, красота». Яблоко отвечало за пользу, дверь — за прочность, рушник — за красоту. Рушник принадлежал семье Ларисы Звездочетовой, так что, когда спустя несколько лет Маргарита Тупицына сообщила, что Музей Гуггенхайма хочет получить эту работу в свою коллекцию, Звездочетов отказался ее продавать, сообщив, что семейная реликвия дороже.

Бакштейн отвлекся, разглядывая объектив камеры. «Ты слишком близко подходишь», — говорит Елагина. «Я смотрю, что там… Надо подуть, наверное», — говорит Бакштейн, и действительно дует зрителю в глаза, разрушая «четвертую стену». Затем они продолжают.

— «Перцы».

— Да, это «Перцы».

— Тут, как говорится, ничего уже не скажешь, — Бакштейну надоедает говорить, Елагина водит камерой по кругу. «Все, хорош. Все сняли уже», — подводит она итог. — «Выключай».

Они действительно выключают камеру, но затем вновь включают, чтобы показать еще несколько работ. Бакштейн сетует, что он хотел повесить произведение Марии Серебряковой — серию коллажей, состоящих из найденных фотографий, обрывков и рисунков — вплотную, но его убедили, что лучше дать каждой раме пространство. О самой работе он не говорит.

Наконец — инсталляция Африки о Сергее Ануфриеве.

— Это работа главного художника современности, Африки. Это как бы уже такой шедевр, что просто нет слов. Сереженька должен быть очень доволен. Такую ему подлянку на лопате поднесли.

Бакштейна не беспокоит, что ему нечего сказать о работах на выставке, куратором которой он выступает. Главное — их присутствие, главное — удовольствие, которое все участники получают от своего существования в культуре. Описания работ вновь сводятся к номинальному называнию их авторов: «Волков», «Вадик Захаров»: оба представлены живописными холстами.

«Вадик», «Сереженька», «Серюнь», — традиция называть друг друга уменьшительно-ласкательными формами имен вызовет протест у следующего поколения художников, которые будут обращаться друг к другу исключительно по фамилиям.

Бакштейн начинает рассуждать об отношении советских художников к живописи, и произносит неожиданную тираду:

— Это странный такой вот результат, состоящий в том, что, в отличие от западного искусства, где чередуются между собой живописный период и концептуальный период, и в концептуальный период работы обладают обязательным некоторым визуальным пластическим изобразительным минимализмом, в этом случае возникает такой странный эффект, что здесь работы безусловно и недвусмысленно концептуальны, но при всем при том в них вещественность, «восщутимая предметность», никуда не исчезает, она сохраняется.

Елагина показывает работы Сергея Мироненко и Андрея Филиппова. Бакштейн обсуждает Бостон с сотрудником института, держащим в руках огнетушители.

Заключительные сцены: мы вновь видим офис ICA, уже днем, Елена Елагина звонит по телефону в Москву, Бакштейн просит ее сказать, где они находятся «нашим московским друзьям», тем самым напоминая, для кого он все это снимает. Он показывает им «симпатичные закуточки», Виктора Тупицына, библиотеку, кухню, кабинет директора и видимый из окна freeway, по которому едут машины.

И вот снова ночь, Бакштейн садится в автомобиль, чтобы, по-видимому, ехать в аэропорт. Он долго снимает в заднее стекло уходящую дорогу. «Обожаю такие съемки», — объясняет он собеседнице. «На самом деле довольно информативно. Какое-то представление о городе все-таки дает». На улице ничего не видно, только уличные фонари и фары других автомобилей. Микрофон забит дорожным шумом и случайными сиренами. Бакштейн жалуется, что батарейка почти села. Приключение подошло к концу, но приключение современного русского искусства только начинается.