Петербургскую группу «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО) основали художницы Ольга Егорова (Цапля) и Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) [1] в 1995 году. В архиве Музея современного искусства «Гараж» сохранилась газетная вырезка с интервью, где Глюкля вспоминает знакомство с Цаплей: «Мы познакомились в мастерской у художника [Сергея] Денисова и стали дружить. Во времена перестройки — очень тяжелые — я расписывала шелка, и мы бродили с ними по городу. Ты представляешь, мы врывались в банки и предлагали их работникам намотать шелка на кассовые аппараты? Цапля говорила голосом экскурсовода: “Перед вами произведение искусства! Если вы думаете, что перед вами просто тряпки, вы глубоко ошибаетесь! Это настоящее произведение искусства! Это не просто шарф! Это шарф-объект!”» [2].

Интерес к одежде как инструменту художественной практики объединил художниц. С самого начала они совершали романтические художественные «подвиги» [3]: в акции «Ублажение Невы» (1996) Глюкля и Цапля с вертолета скидывали вещи в реку, а в известном перформансе «Памяти Бедной Лизы» (1996) [4] в реку вместе с черным платьем прыгнули они сами — в честь тех, «кому знакомы муки любви» [5]. Проект «Элоиза и Абеляр, или Пять подвигов подводной лодки» (2000) они провели на военном корабле, а в «Погружении» (2002) опустились с аквалангами на речное дно. За время существования ФНО художницы одни и вместе с вещами преодолевали стихии и границы (иногда и в прямом смысле, например в акции «Нелегальный переход границы между Чехией и Германией» в 1997 году), выстраивали свою утопическую вселенную, где вещи обретали субъектность.

Фабрика представляет собой систему строений, цехов и помещений: подобным образом устроен и мир ФНО, только материальное производство заменено на художественное — вещи переставали играть исключительно утилитарную роль, циркулируя по креативным предприятиям «Фабрики». Двумя основными институциями художниц стали «Магазин Путешествующих Вещей» («М.П.В.» или МПВ) и появившийся позднее «Магазин Утопической Одежды» («М.У.О.», МУО или «ФНО и друзья»). Там Глюкля и Цапля изобретали маршруты для дальнейшего путешествия одежды во внешний мир, используя для этого различные способы. Этому производству альтернативных институций посвящено исследование: речь пойдет о МПВ и связанных с ним проектах.

Магазин Путешествующих Вещей. 1994–2000

Отправной точкой для ФНО стало открытие «Магазина Путешествующих Вещей» в мае 1994 года. Именно из МПВ произрастает институциональная критика в творчестве группы — потребность в переизобретении социальных структур, чем художницы будут заниматься и в дальнейшем. «Магазин» появился как проект Ольги Егоровой в «Галерее 21» [6] на «Пушкинской-10». Пока она занималась открытием МПВ, Глюкля создавала работы из шелка — она присоединилась к проекту годом позднее, когда художницы объединились в «Фабрику». «Мы без конца затевали какие-то игры, в 90-е это было как воздух, игра, которая была везде. Там [в ФНО] мы объединили свои усилия, дали название нашим играм и стали действовать более целенаправленно. Нам нравилось думать, что это хорошо организованная греза, где правит Гимназистка [7] и смерти нет» [8], — вспоминает Цапля.

«Магазин» появился в эпоху секонд-хендов и расцвета петербургского дендизма 1990-х с его тягой к карнавальности. В эти же годы в городе работало знаменитое ателье Константина Гончарова «Строгий юноша». Искусство проникало во все сферы жизни. Однако «Магазин» ФНО отличался радикальным подходом: здесь вещи не просто фигурировали как эстетический атрибут (зачастую как роскошные салонные наряды, которые изготавливали для ограниченного круга), это был манифест романтического авантюрного путешествия вещей. «Вещь рождается, и пройдя в течение жизни путь страданий и утрат, потерю пуговиц, наращивания новых воротничков, она приобретает собственную волю. Можно увидеть связь с “Парламентом вещей” Бруно Латура [9], но МПВ был открыт до публикации его текстов. Было интересно горизонтальное движение вещей и самособирание их в коллажи» [10] — так формулирует основной посыл проекта Цапля.

Из описания концепции следует, что «Магазин» — «место, где обитают свободные вещи» и где осуществляется «наблюдение за маршрутами свободно путешествующих вещей», ранее затерянными «в пространстве рынков и seсond hand’ов» [11]. Задача художниц заключалась в исследовании пути становления индивидуальности вещи — через фиксацию и интерпретацию перемещений как накопленного «жизненного опыта».

В МПВ вещи обретали имя, «паспорт» (в RAAN опубликовано 47 таких паспортов) и «понятную утешающую человека историю» [12], то есть биографию [13], которую художницы писали в достаточно свободной, иногда поэтической форме. Здесь фиксировались изменения физического состояния, места пребывания — формировалась уникальная история вещи. Например, биография «джемпера зеленого с акриловым пейзажем» похожа скорее на перечисление или опись явлений окружающего мира, которые вместе можно воспринять как пасторальный сюжет: «солнце, птица, море, деревья, рыбы» [14].

К каждой вещи художницы пришивали фирменную бирку. «Два платьишка и подпись ФНО. Это была отдельная работа. До сих пор кто-то встречает эти бирки и потом рассказывает. Они [вещи] до сих пор циркулируют, вращаются. На них есть знак, как на птице кольцо. Они окольцованы» [15], — вспоминает Ольга Егорова. Таким образом бирка не просто маркирует причастность, но и выполняет роль «датчика» движения, продолжая проект даже после его завершения.

История обладания вещью была эквивалентом капитала: ее можно было обменять на предмет одежды. Можно было пойти простым путем — получить новую вещь взамен старой или купить за деньги. Цены были невысокие, но это позволяло поддерживать работу «Магазина», который по своей экономической структуре был низовой инициативой и существовал благодаря энтузиазму художниц. «Меня часто звали разобрать старые бабушкины чемоданы, доставала на рынках копеечные вещи из забвения и восстанавливала. Делала небольшие изменения, из-за чего вещь становилась крайне привлекательной. Но было важно не превращать их в объект. Они попали в мои руки, и у меня есть право дать им дальнейший толчок для развития, но не превращать их в объект! Так их путешествие заканчивается. У Глюкли был другой подход, поэтому в “Магазине” были ее объекты, иногда и я позволяла больше трансформации» [16], — вспоминает Цапля.

Важный мотив, который появляется уже на этом этапе, — врачевание и терапия: «Жизнь путешествующей вещи полна страданий и утрат. Попав в “Магазин”, она приобретает новые красивые пуговицы, воротнички и заплаты; особо отличившимся вручаются Ордена, а также письма и любовные записки» [17]. Обновление вещи в «Магазине» считалось ее исцелением. Процесс ремонта фиксировался в «Каталоге образцов вещей, стремящихся к совершенству». В дальнейшем тема терапии развивалась как одна из магистральных для группы.

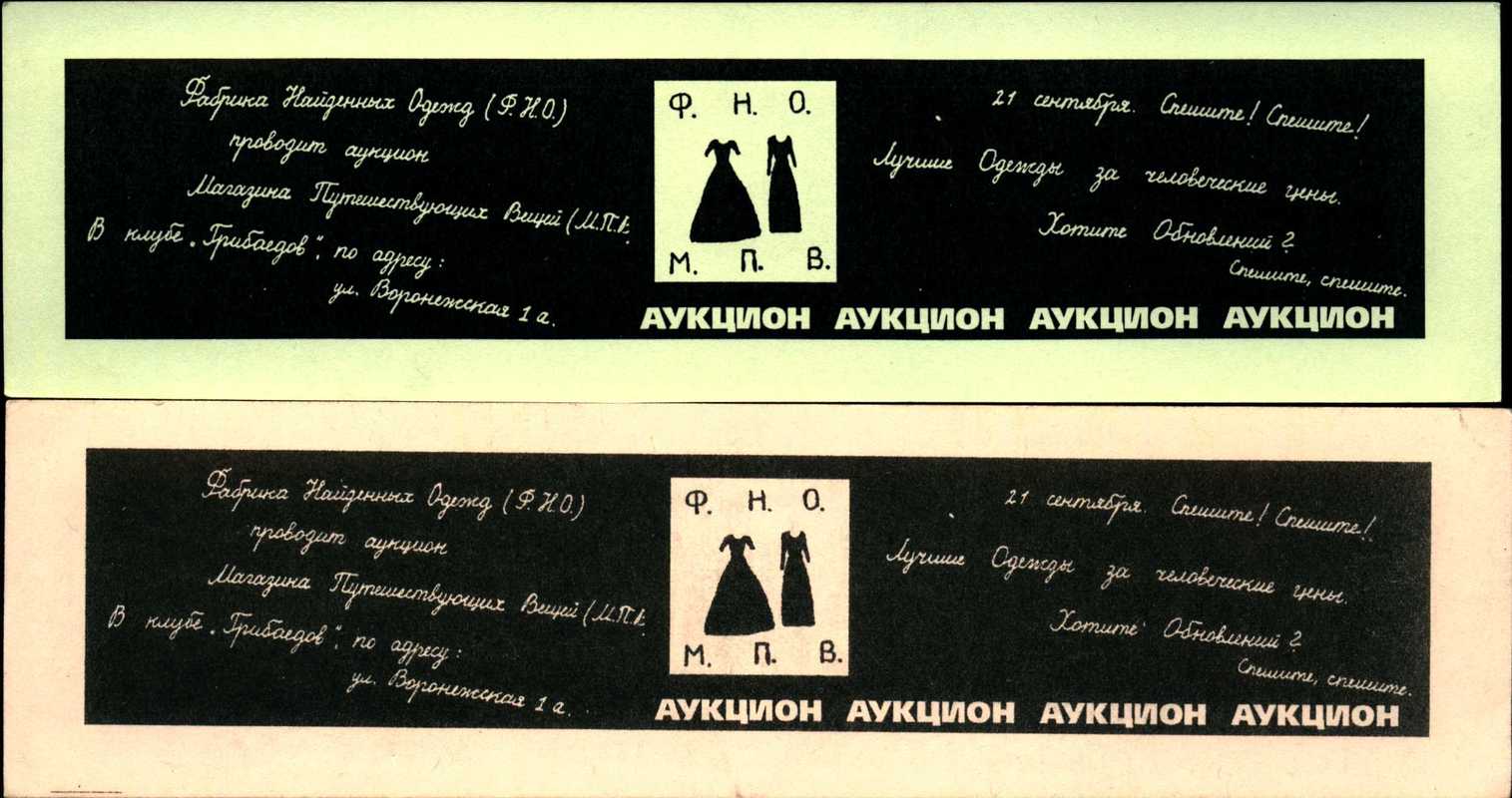

Вещи во вселенной ФНО становятся эмансипированными агентами. Быть свободным — значит быть способным путешествовать: художницы создавали доступную среду для того, чтобы у вещей появлялась эта возможность. Задача «героев» — как конкретных платьев, так и другой одежды — преодолевать себя и внешние обстоятельства, пересоздавать себя. Путешествие в этом контексте понимается как подвиг, путь становления вещи из подручного предмета в личность. Вещь могла отправиться в Крым вместе с художницами, как это произошло в проекте «Жертва Платья (Русский роман)», или продолжить свой путь с прежним владельцем после починки в «Универсальной Мастерской по ремонту Одежды им. Г. И. Гурджиева». МПВ, словно художественное турагентство, модерировал эти путешествия, предусматривая дальнейшие пункты отправления и миграции одежды во внешний мир. Первым стал аукцион — отсюда вещи «отправлялись в путешествие» с новыми обладателями.

Подруги. 1995

Первая совместная выставка художниц «Подруги» прошла в «Галерее 21», где продолжал работу МПВ. На открытии «выставки-аукциона» [18] 2 апреля Глюкля и Цапля провели публичную дискуссию о том, что такое ФНО, обсудив свои принципы во взаимоотношениях с одеждой. Модератором выступил художник и куратор Дмитрий Пиликин. В один из дней на выставке прошли публичные торги — аукционистом выступил художник и искусствовед Андрей Хлобыстин. Друзья Глюкли и Цапли (например, среди моделей был художник Баби Бадалов) демонстрировали лоты на дефиле. Во время аукциона инженерный театр АХЕ устроил перформанс: «Что-то жарили на платье» [19], — вспоминает Ольга Егорова.

Из описания выставки-аукциона: «Мы подруги, и кроме душевной приязни, нас объединяет общая привязанность к Вещи, а больше всего к ее самой человеческой разновидности — Одежде. Мы не похожи, и поэтому свою страсть реализуем по-разному. Эта разность нам нравится, потому что обещает затейливость отражений. Выставка, которую мы придумали, — желание соединить два взгляда на существование вещи, поставить ей памятник. Взаимоотражения — навязчивая идея выставки, поэтому самой естественной формой для изложения ее концепции нам представляется диалог, или, если точнее, девичья беседа» [20].

Своей первой выставкой ФНО обозначила интерес к «невещественной» стороне одежды: процессу ее перехода в иной статус, в том числе в иной мир, как, например, в представленном на выставке «Памятнике Одежде», где платья стремились вознестись до «ангелического состояния»: художницы выстроили центральную часть инсталляции как участок на кладбище. В описании выставки Глюкля и Цапля также подчеркивали тягу вещей к потустороннему, за пределы своего привычного состояния: они рассуждали о «любимом состоянии вещи» — между жизнью и смертью, рассказывали о денди, которые «прежде чем надеть фрак, протирали его куском отточенного стекла, пока он не становился своего рода кружевом или облаком», о функциях художника, который снимает с вещи «покровы функциональности, тем самым избавляя ее от состояния “вещности” и дает ей шанс нового эволюционного развития. Так же, как если бы он делал из растения рыбу» [21].

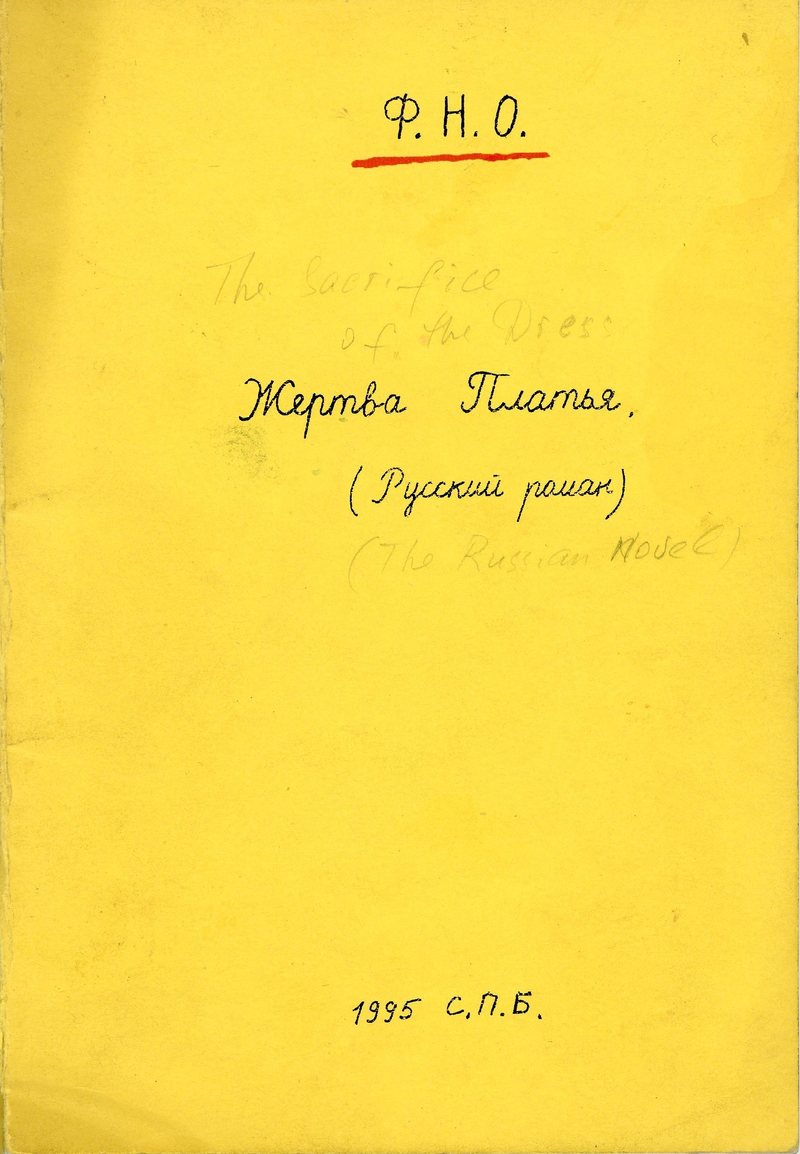

Жертва Платья (Русский роман). 1995

Следующий проект ФНО «Жертва Платья (Русский роман)» открыл новые маршруты для вещи. Он включал в себя однодневную выставку, перформанс, а также книгу художника, в которой излагался замысел: «Эта книга — документальное свидетельство жизни одного платья. Никому не нужное, потерянное и измученное, оно попало в “Магазин Путешествующих Вещей” со старого петербургского рынка. Преисполненные состраданием и жалостью, мы, новые хозяева и покровители платья, взяли его к морю. Так началось крымское путешествие Платья — самый значительный период его биографии» [22].

Жизнь вещи превращается в художественный роман, и такое «олитературивание» работает на персонификацию (Платье тут — главный герой). Первая часть книги — это дневник наблюдений Глюкли и Цапли за своим персонажем, вторая — путевые заметки самого Платья. Повествование от лица художниц организовано как фотографический отчет, из которого можно узнать подробный распорядок и карту перемещений героя. Вот некоторые подписи к снимкам: «Платье на могиле М. Волошина», «Платье притаилось в раздевалке и наблюдает за чайками, боясь их спугнуть», «Платье в отчаянье оттого, что музей Грина закрыт» [23]. В своем путешествии Платье наслаждалось газированным напитком, поклонялось Афродите, мечтало во снах о превращении в нимфу, наносило визиты княгиням.

«Платье само выбирало свои маршруты — мы лишь следовали за ним и во всем потакали ему. Платью хотелось быть романтичным, и мы выносили его на берег бушующего моря, ему хотелось страданий, и мы оставляли его на песке на растерзание чайкам. Платью хотелось много — оно строило свое лучшее тело из восторгов и капризов, обольщений и страстей. Ему хотелось любить, унижаться, наблюдать за ходом небесных светил, и мы делали все, чтобы удовлетворить его малейшую прихоть», — писали Глюкля и Цапля [24].

Итогом проекта стала однодневная выставка в «Галерее 21», на которой художницы устроили перформанс с сожжением платья. «За время нашего странствия мы привязались к Платью, — говорится в книге-романе, — но странное чувство не дает нам покоя — его самостоятельность мучительна, как порой мучительна бывает любовь. И есть только один способ избавиться от этого наваждения: предать Платье очистительному огню и выпустить на свободу то, что оно скрывает» [25].

Сами художницы так описывали этот жест: «Когда мы привезли его в Петербург, оказалось, что мы уже ничего не можем сделать с этим Платьем. Мы не можем ни носить его, ни продать. За время путешествия оно стало очень плотным. У нас появилась иллюзия, что Платье вырастило собственное тело. Мы его так нагрузили своими желаниями, что в него и руки-то было не просунуть. И тогда мы решили, что у нас есть единственный выход — сжечь Платье и освободить его» [26].

Платье было предано огню — теперь вещь не принадлежала ни человеку, ни этому миру, она отдавалась внеземному. Жертва в этом контексте мыслилась и как следование литературному романтическому канону, согласно которому герой должен погибнуть, и как сакральный ритуал очищения от власти человека. Этот проект — еще один подвиг в мире ФНО, однако совершенный Платьем. Так художницы расширяли жанровые границы и предлагали свою вариацию русского романа. Кроме того, по свидетельству Глюкли, эта работа «развивалась параллельно с жизненной драмой и разрывом любовных отношений», что делает перформанс в каком-то роде терапевтическим жестом.

Универсальная Мастерская по ремонту Одежды им. Г. И. Гурджиева. 1999–2000

Последним проектом МПВ стала путешествующая «Мастерская по ремонту Одежды». 13–14 и 20–21 марта 1999 года она располагалась в Творческом центре «Митьки-ВХУТЕМАС», а далее ситуативно открывалась в «Магазине» в «Галерее 21» вплоть до его закрытия.

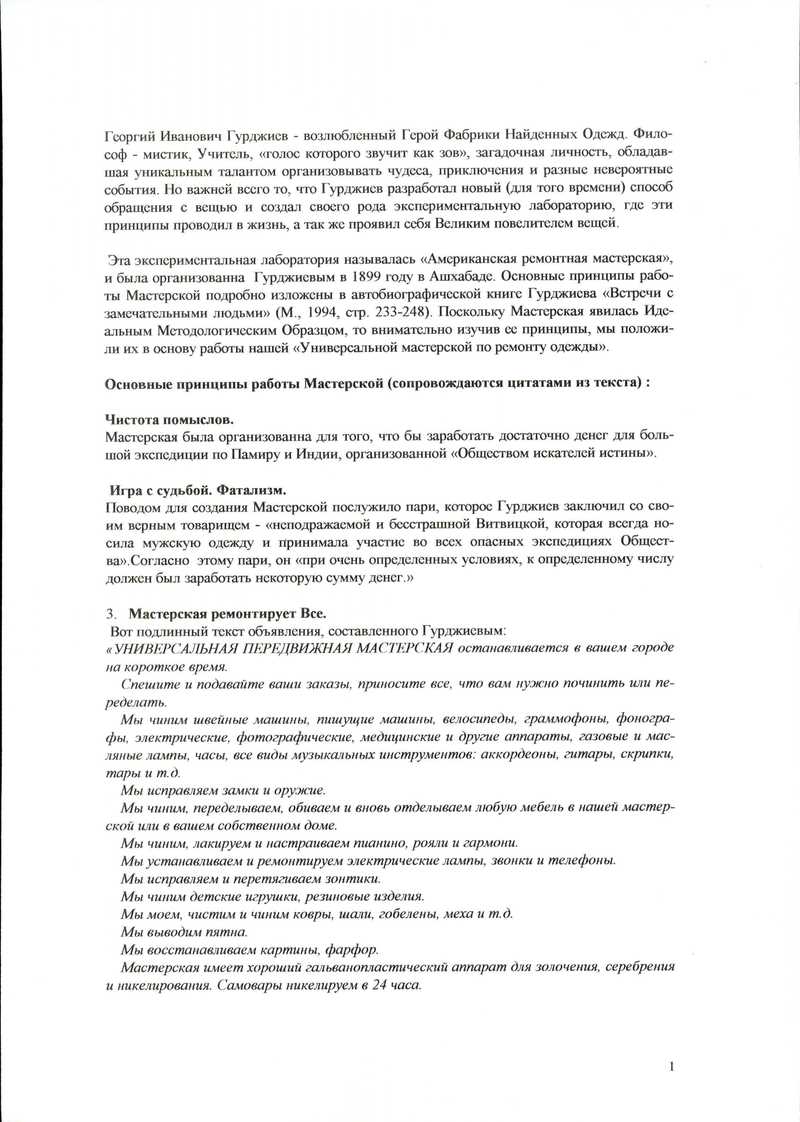

Сами художницы так объясняли название: «Георгий Иванович Гурджиев — возлюбленный Герой “Фабрики Найденных Одежд”. Философ-мистик, Учитель, “голос которого звучит как зов”, загадочная личность, обладающая уникальным талантом организовывать чудеса, приключения и разные невероятные события. Но важней всего то, что Гурджиев разработал новый (для того времени) способ обращения с вещью и создал своего рода экспериментальную лабораторию, где эти принципы проводил в жизнь, а также проявил себя Великим повелителем вещей» [27].

По легенде, Гурджиев изобрел свою передвижную мастерскую по ремонту всего, чтобы заработать на путешествие в пустыню Гоби [28]. Главной особенностью было то, что для каждой вещи требовалось найти свой уникальный подход, а также то, что мастерская делала непродолжительные остановки в разных населенных пунктах. Отталкиваясь от этого примера, ФНО запустили свою «Мастерскую», которая следовала пятнадцати основным гурджиевским принципам, разработанным им в 1899 году. Вот некоторые из них:

— чистота помыслов;

— «Мастерская» возникает там, где она необходима;

— «Мастерская» никому не отказывает в помощи;

— в «Мастерской» вещи открывают свои тайны;

— «Мастерская» делает ненужные вещи нужными;

— сотрудничество друзей и воспитание юношества;

— изменения в организме под влиянием деятельности «Мастерской» [29].

Художницы распределили между собой должности. Ольга Егорова (Цапля) значилась как «Приемщик», а Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) как «Снежная Королева». В работе «Мастерской» также принимали участие подруги «Фабрики». Так, к примеру, Валентина Щекина была назначена «Мастером Синих Бородавок», а Валентина Катагонова — «Мастером Бархатных Заплат», другие участницы фигурировали как «гимназистки, девушки из хороших семейств» [30].

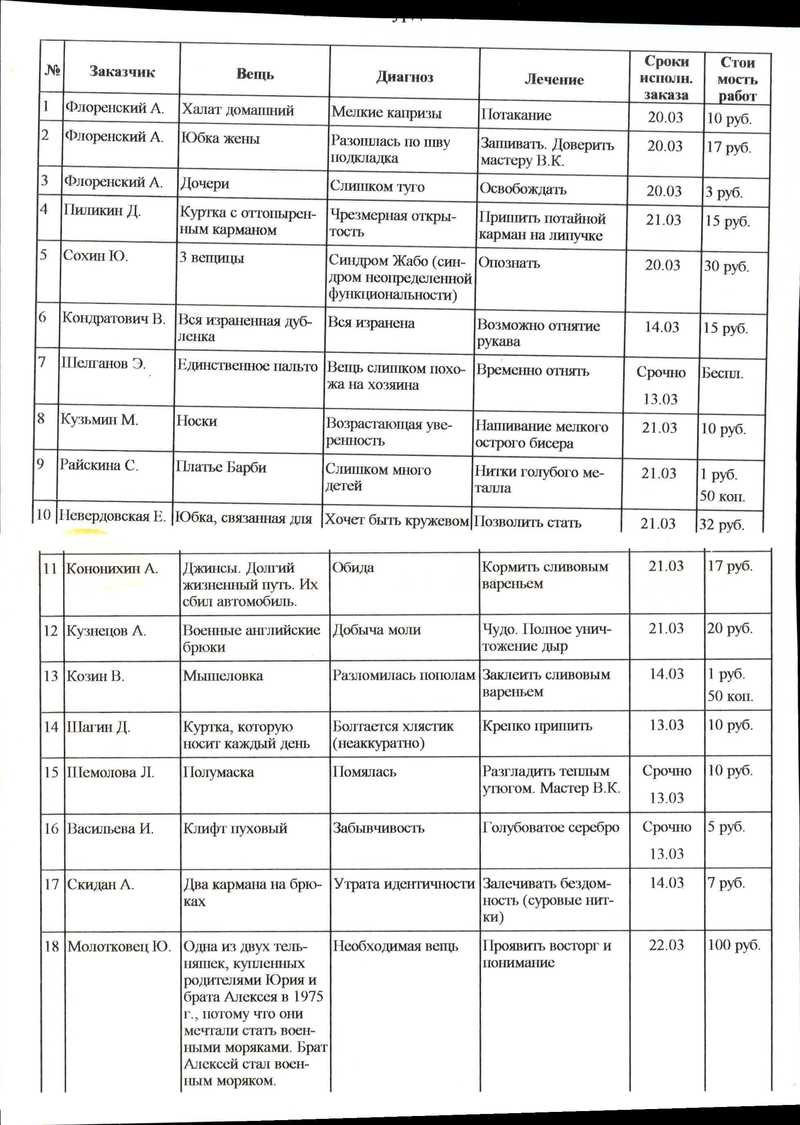

«Это была такая настоящая мастерская, куда люди приносили свою одежду. Сначала они приходили ко мне, я сидела за столом в черном платье с белым воротником. Я подробно расспрашивала человека про отношения с вещью. Например, приходил Эдик Шелганов [31], говорит: “У меня пальто, там все время появляется дырка в кармане”. А дальше выясняется, что из этой дырки постоянно выпадает ключ от дома. Получается, в этой дырке проявляется его бездомность», — вспоминает Цапля [32].

В «Мастерской» одежде в процессе общения с обладателем ставился диагноз и прописывалось лечение, что ее персонифицировало. От обиды назначалось сливовое варенье, от чрезмерной открытости следовало пришить потайной карман на липучке, мелким капризам халата нужно было потакать, а от возрастающей самоуверенности вещи — нашивать мелкий острый бисер. Со свойственным им романтизмом ФНО переиграли проект Гурджиева: «изменения в организме» происходили физически для самой вещи, в то время как процесс терапии предполагал психологические изменения владельца. «Мастерская» стала психоаналитическим кабинетом для вещей и их обладателей.

«Магазин» закрывается

В своей деятельности Глюкля и Цапля интересовались выходом за пределы реальности к мирам возвышенным и утопическим. Такой метод можно назвать романтической трансгрессией — преодолением как физических и территориальных границ, так и собственных возможностей через художественные «подвиги». И если в перформансах художницы исследовали личные границы и внешние ограничения, то «Магазин» стал инструментом для изучения границ вещи: в чьей власти она находится и кому принадлежит — человеку, миру искусства в качестве художественного объекта или внеземному устройству.

«Магазин Путешествующих Вещей» просуществовал до 2000 года. Ни Цапля, ни Глюкля не помнят, как именно и когда проект завершился. По воспоминаниям Егоровой, ее интерес к вещам угас вместе с концом века: «2000-й год, новый век, и ты нарядилась во что-то другое. Я тогда побрилась налысо и ходила в обычных джинсах и рубашке-поло» [33].

Группа продолжила совместную деятельность. В 2004 году в истории ФНО наступила новая веха — проект «Магазин Утопической Одежды» (2004–2010), учредительницей которого выступила уже Глюкля. Так две институции отразили в себе разные авторские подходы: если МПВ был инициирован Цаплей и стал платформой для реализации в большей степени ее художественных задач, то МУО, созданный Глюклей, акцентировал внимание не на самой вещи, а на стоящей за ней человеческой истории. Главным отличием второго проекта стала открытая коллективная структура: встречи проходили в формате воркшопов, к которым мог присоединиться каждый. Подробный рассказ об этом проекте «Фабрики Найденных Одежд» ждет своего исследования для освещения фонда группы из архива Музея современного искусства «Гараж».

Примечания

[1] По воспоминаниям Глюкли, псевдоним появился у нее еще в детстве, когда отец рассказал ей анекдот про солдата, который все время службы занимался какой-то «глюклей». На интернет-форумах можно встретить вариацию этого анекдота: в разных версиях солдат занимается постройкой загадочного «глюкала», издающего своеобразное «глюкание». В интернет-словарях слово «глюкало» встречается в значении предмета неясного, неизвестного назначения. Имя Цапли появилось позже, как рифма Глюкле. Псевдонимы художниц — в том числе и гендерное смещение: так, по словам Глюкли, в одном из интервью ей «хотелось быть не девушкой, а крокодилом».

[2] Трофимова Е. In dress we trust // Gaudeamus. Апрель 2004. Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд Ирины Актугановой и Сергея Бусова, шифр IA-CFC-IV-L34903.

[3] Так можно обозначить перформанс-деятельность группы, поскольку в центре художественного мира ФНО — стремление к возвышенному, утопическому. Персонажи, которые фигурировали в перформансах ФНО, имеют исторические и литературные прототипы (Гимназистка, Белые, шотландская Принцесса, жрица Пифия, Ассоль, Бедная Лиза, Офелия, Зоя Космодемьянская, Жанна д’Арк), что также указывает на романтические корни творчества художниц и на интерес к феномену подвига. В одном из интервью Глюкля говорит: «Главный посыл — приключение романтического героя. Перформансное состояние — это почувствовать себя героем, разведчиком, выполняющим важное задание. Герой всегда преодолевает страх» (см.: Артюх А. Глюкля и Цапля: «Преодолевать страх — это мы любим!» // Искусство кино).

[4] По утверждению художниц, перформанс «Памяти Бедной Лизы» состоялся раньше — в 1995 году. Архивная документация датируется 1996 годом, что, как считают Глюкля и Цапля, произошло по ошибке.

[5] Описание перформанса «Памяти Бедной Лизы» группы «Фабрика Найденных Одежд». Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-PBL.1-D9965.

[6] Петербургская галерея. Функционировала в период с 1994 по 2000 год.

[7] Гимназистка — один из главных персонажей художественного мира ФНО. Как пишет исследовательница Мария Удовыдченко (Вовчик), «образ Гимназистки содержит в себе “исторический характер, существовавший в Петербурге в предреволюционное время” [Гимназистки в поисках подвига // Птюч. 1998. № 2. С. 70], и олицетворяет наиболее странную, капризную и противоречивую часть души, где роковые страсти сменяются нежностью и робостью, ведь она любит и вышивать бисером, и “голубую сталь ствола револьвера” [там же]. Художницы уверены, что Гимназистка живет в каждом человеке и признание этой части себя может стать источником свободы и радости, необходимых для созидания во имя “Прекрасной Мечты, побеждающей Смерть”». См.: Удовыдченко М. Памяти бедной Лизы // RAAN. 1 декабря 2021.

[8] Интервью с Ольгой Егоровой (Цаплей). 24.11.2024. Не опубликовано. Архив Яны Нохриной.

[9] Философская концепция об агентности нечеловеческих существ. См.: Латур Б. Политики природы. Как привить наукам демократию. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 335.

[10] Интервью с Ольгой Егоровой (Цаплей).

[11] Описание проекта «Магазин Путешествующих Вещей» группы «Фабрика Найденных Одежд». Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-MPV.1-D13449.

[12] Там же.

[13] Представлены в архиве Музея современного искусства «Гараж».

[14] Биографии вещей из проекта «Магазин Путешествующих Вещей» группы «Фабрика Найденных Одежд». Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-MPV.39-D13552.

[15] Интервью с Ольгой Егоровой (Цаплей).

[16] Там же.

[17] Описание проекта «Магазин Путешествующих Вещей» группы «Фабрика Найденных Одежд».

[18] Описание выставки-аукциона «Подруги» группы «Фабрика Найденных Одежд». Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-P.1-D9938.

[19] Интервью с Ольгой Егоровой (Цаплей).

[20] Описание выставки-аукциона «Подруги» группы «Фабрика Найденных Одежд». Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-P.1-D9938.

[21] Там же.

[22] Егорова О. Л., Першина-Якиманская Н. В. Жертва Платья (Русский роман). СПб.: Ф.Н.О., 1995. Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-ZP.3-L47235.

[23] Там же.

[24] Там же.

[25] Там же.

[26] Интервью Олеси Туркиной с Ольгой Егоровой и Натальей Першиной-Якиманской // Динамические пары. К 10-летию Галереи Гельмана: Сб. интервью. М.: Галерея Гельмана. 2000. С. 124. (Марат Гельман внесён Минюстом РФ в перечень иноагентов и лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

[27] Концепция проекта «Универсальная Мастерская по ремонту Одежды им. Г. И. Гурджиева» группы «Фабрика Найденных Одежд». Архив Музея современного искусства «Гараж», фонд группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), шифр FFC-MPV.56-D13639.

[28] Подробная история гурджиевской мастерской описана в его автобиографической книге «Встречи с замечательными людьми».

[29] Концепция проекта «Универсальная Мастерская по ремонту Одежды им. Г. И. Гурджиева» группы «Фабрика Найденных Одежд».

[30] Там же.

[31] Режиссер петербургского параллельного кино Эдуард Шелганов.

[32] Интервью с Ольгой Егоровой (Цаплей).

[33] Там же.